トヨタの豊田章男社長は、2021年5月に開催された24時間耐久レースに、

水素エンジン車で自ら出場し、エンジンに関わる100万人の雇用を守ると

発言しています。

日本自動車工業会の会長としても、急速な電動化への移行は約550万人に及ぶ自動車関連業種の雇用を守ることを難しくするとも述べています、

「世の中全てが電気自動車になれば既存産業の雇用を守れない。」

水素エンジンはそれを解決できるのか。その仕組みや現状・問題点について考察していきます。

■水素エンジンとは?FCEV、EVと何が違うのか?

水素エンジンはトヨタが販売している燃料電池車「MIRAI」と同じく、水素を燃料としています。

燃料電池は、水に電気を流して水素と酸素に分ける「水の電気分解」とは真逆の反応を利用します。

燃料として水素と空気中の酸素を化合することで水と電気を生み出し、その電力でモーターを駆動する仕組みです。

一方で、水素エンジンは燃料としての水素と空気中の酸素を化合するのは同じだが、燃料電池よりも激しく化合する。つまり水素を「燃やす」「爆発させる」。

水素エンジンの仕組はガソリンやディーゼルエンジンとかわりません。

燃やすのが石油由来の化石燃料か、水素かという違いだけです。

エンジンの仕組みは自体は通常のガソリンエンジンと変わらない。

空気と水素を混ぜて圧縮し、そこにスパークプラグで火をつけて燃焼させ、そのエネルギーを動力として使用する。

ごく微量のエンジンオイル燃焼分を除けば二酸化炭素を排出しない。

FCEV(燃料電池車)

水素と酸素の化学反応から電気を取り出す発電機構で、これで得られた電力をモーターへと送り、動力として使用する。

二酸化炭素を排出しない。

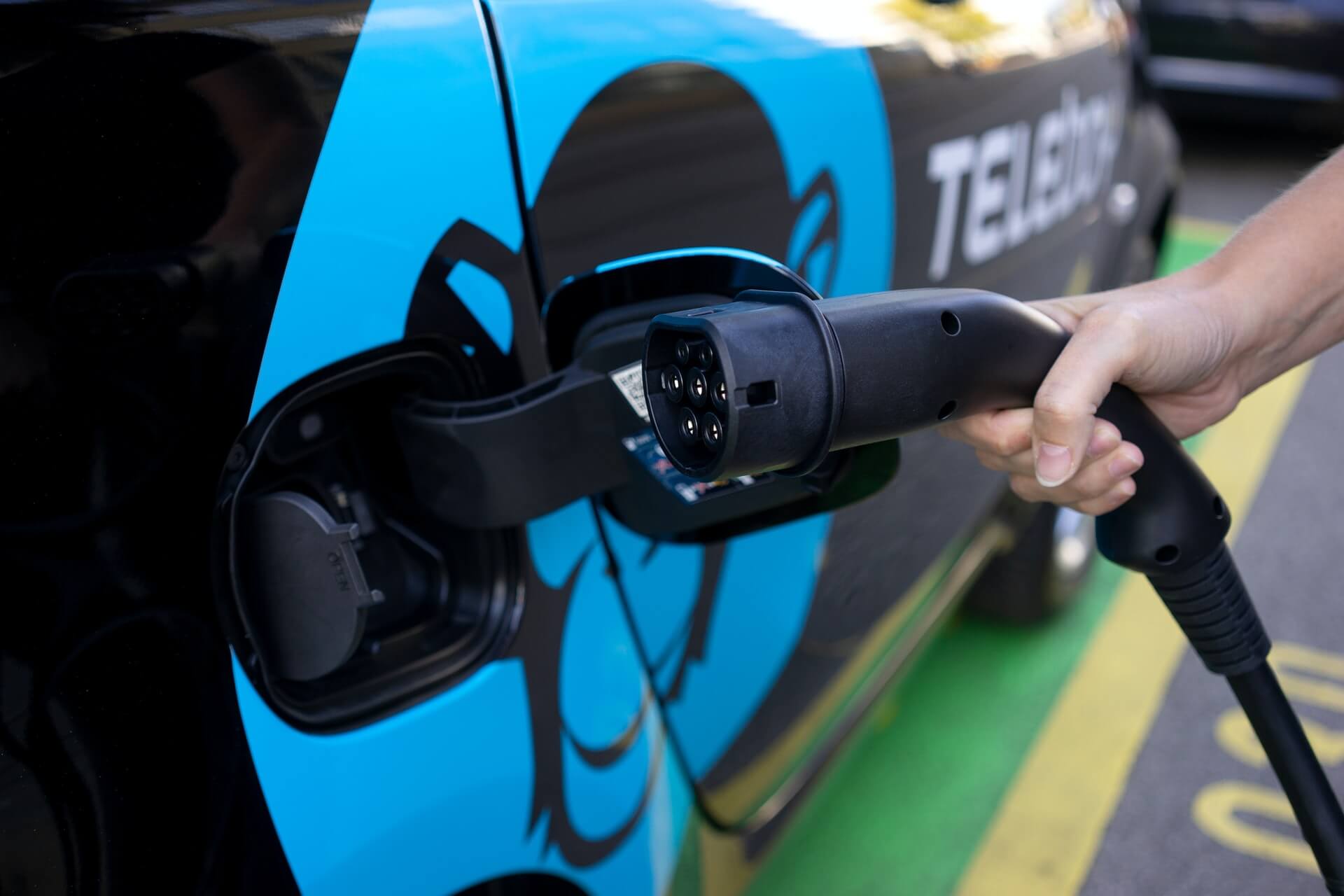

EV(電気自動車)

自宅や充電スタンドなどで車載バッテリーに充電を行い、

モーターを動力として走行。走行中に二酸化炭素を排出しない。

水素エンジンはFCEV、EVと同様に二酸化炭素を排出しないエコカーです。

大きな違いは従来のガソリン車と同じ仕組で動くということ。

よって、FCEVに比べて量産もしやすく、低価格での販売も可能。

つまりFCEV以上の普及が見込め、電気自動車には不要なエンジン部品を使うことで、電動化前の産業・雇用を守ることにつながる可能性が高いと言えます。

■水素エンジン普及の課題

水素エンジンはFCEVに比べ製造コストも安く、従来の産業も守られる。

ただ、まだまだ普及するには課題があります。

それは「水素が共有されるインフラ」つまり水素ステーションが少ないことです。

なぜ水素ステーションが少ないのか?

投資負担が重い

水素は金属を脆くする特性があり、水素用高圧ガスタンクやパイプには特殊な金属を使用する。

さらに厳しい安全規制をクリアする必要もあり、建設には土地代を除いて固定型で3〜4億円の費用がかかる。

土地を有効活用できない

水素ステーション設置には、500平方メートルの土地が必要。しかも、そこにビルを建てることができない。

元素として最も小さく軽い水素の安全を保つには、屋根を作れない。

特に都心部の地主が500平方メートルの土地をビルの建てられない水素スタンドの為に提供する可能性が低い。

水素ステーション普及に向けての施策

このような問題がある一方で普及に向けての施策も進んでいます。

ガソリンスタンド一体型水素ステーション構想

既存のガソリンスタンドサービスステーション網を活用し、

安定的な水素供給と、自動車関連サービス提供で、

トータルでカーライフをサポートするというもの。

ガソリン・軽油 水素

↓ ↓

既存のガソリンスタンドへ輸送

・・・・・・・・・・・

ガソリン・軽油

水素

洗車・カーメンテナンス

「ガソリン・水素等の燃料からカーメンテナンスまでトータルサポートを実現」

パッケージ型水素ステーションの開発

水素機器小型化・標準化により水素ステーション関連設備を一体化し、

「パッケージ型水素ステーション」の技術を開発

水素冷凍機・水素圧縮機・水素蓄圧機

上記を現地で配管・連携

冷凍機・圧縮機・蓄圧機を一体化

業界統一規格でモジュール化する。

↓

建設コストの大幅削減と省スペース化を図り、

ガソリンスタンド併設を容易にする。

ガソリンスタンド一体型水素ステーションが実現すれば、

既存の課題である、投資負担と土地活用の問題を一度に解決できます。

技術開発の進展で水素エンジン普及するインフラが整うことは現実的ではないでしょうか。

■水素エンジン トヨタの戦略

水素社会実現の為に

トヨタ自動車が、水素エンジンの開発に力を注ぐ目的は、同じ「水素燃料車」としてトヨタが「究極のエコカー」と位置付ける燃料電池車(FCEV)との競合を気にするよりも、水素社会の実現を優先するからです。

トヨタは数年前から密かに水素エンジンを開発しており、

FCEVの普及が進まない状況において、相対的に安い水素エンジン車を投入することで、水素燃料車の普及拡大を狙う。

水素エンジン トヨタの技術

高圧水素タンク

水素エンジン車には、トヨタの量産FCEV「MIRAI(ミライ)」用に開発した70MPaの高圧水素タンクを4本搭載する。水素タンク容量は合計180L、水素の質量が7.3㎏である。3本搭載の新型MIRAIの水素タンク容量は141L、質量5.6㎏であり、それを上回る。航続距離を伸ばせる。

水素直噴インジェクター

基本構造は、ガソリン直噴インジェクターと同じ。ソレノイドコイルの磁力でニードル弁を吸引して開閉する内開弁方式。

ガソリン用と異なるのが、噴射量を多くしていること。燃料が液体ではなく体積の大きなガスとなることに加えて、モータースポーツ用であり出力を大きくするためでもある。噴射量を多くするため、インジェクターの噴孔を大きくし、ニードル弁のリフト量をガソリン用の数倍にした。

リフト量を増やすと吸引力と耐久性に課題が生じる。吸引力とは、ソレノイドコイルの磁力によりニードル弁を引き上げる力のことで、リフト量を増やすと大きな力が必要となる。すると、ニードル弁全開閉時の着座部にかかる衝撃力が増してしまう。

上記についてデンソーが多くの工夫を重ねて課題を解決している。

24時間耐久レースを完走

カローラスポーツに搭載された水素エンジンシステムが、24時間スーパー耐久という非常に厳しいレースを突破。

開発途上の水素エンジンで24時間耐久戦に挑む決断を下したのが、トヨタ社長の豊田章男社長。

20年末、水素エンジン車に試乗したレースドライバーの小林可夢偉選手の提案を受けての判断。

レース車両の開発にかけた時間はわずか5カ月弱。

水素エンジン普及の可能性を証明した。

FCEV「MIRAI」の高圧水素タンク技術、デンソーとの連携による水素エンジン普及の為の課題の克服。

前述の水素ステーションの普及可能性、安価・安全な水素燃料車の実現で脱炭素に向けた選択肢になることは十分考えられます。

■まとめ

水素エンジン・FCEVの共存、水素社会の実現が、

模倣困難な日本のアナログな技術と新世代のエネルギーが融合する。

地球環境問題の解決と日本の雇用を守ることにつながる。

そのような未来を考えるとワクワクしますね。

コメント